農戶不用跟風種,消費者能查源頭:認養農業的“雙贏”邏輯是什么?

農民愁“豐收不增收”、消費者怕“食材沒溯源”——傳統農業的兩大難題,現在有了新解法!認養農業像一股清風,打破“先生產再找銷路”的被動,讓消費者提前認養果樹、菜地,從種養源頭參與,既幫農戶穩訂單,又讓大家吃得放心,更成了鄉村振興的創新樣本。

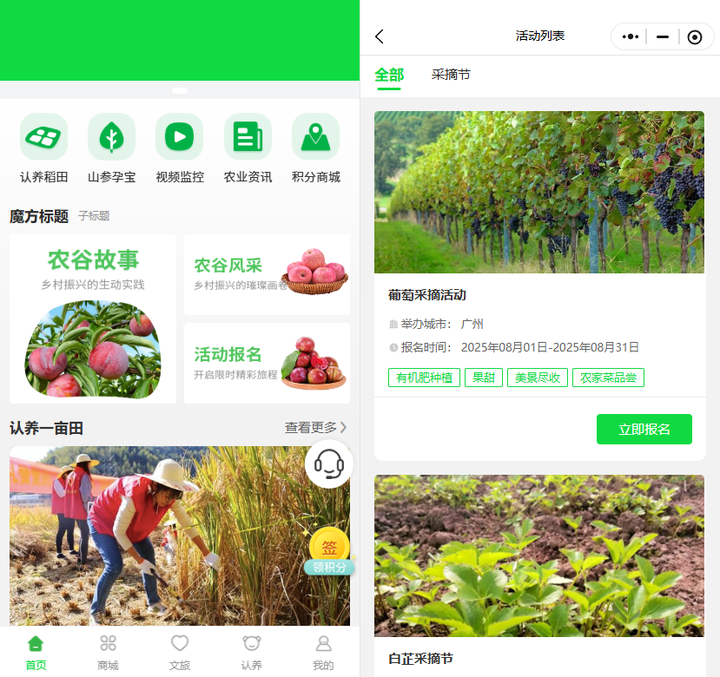

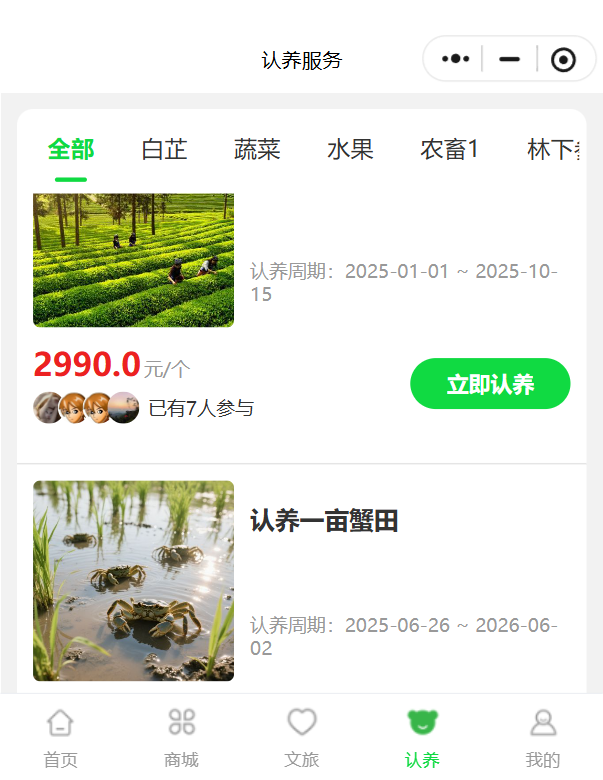

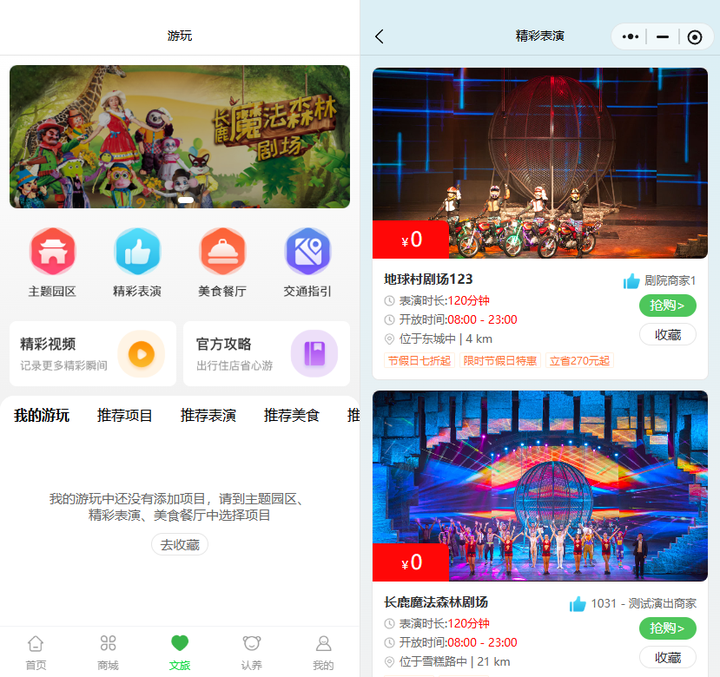

認養農業的核心競爭力,在于重構了農業生產與消費的連接方式。它打破傳統農業“先生產再找銷路”的被動模式,建立起消費者與生產者的直接對接通道——你可以根據家庭需求,提前認養幾棵果樹、幾分菜地,甚至幾只家禽,從種養殖源頭參與農業生產。這種“訂單式生產”對雙方都是利好:農戶不用再擔心“豐收不增收”,能根據認養訂單精準規劃種植品種、控制養殖規模;你也能通過線上群聊、定期播報,實時掌握農產品生長動態,有空還能去農場體驗播種、施肥,親手參與的過程不僅有趣,更能建立對食材的信任。為了留住消費者,農戶也會更主動地遵循綠色種植、生態養殖標準,農產品品質自然更有保障。不過這種“產銷直連+品質可控”的模式要真正落地,離不開一套能打通全流程的系統支撐——從認養訂單的精準統計,到生長動態的高效同步,再到品質標準的數字化記錄,每個環節都需要適配的工具銜接。而廣州赤焰信息(微信ID:chiyanmary)的認養農業系統,剛好能匹配這些需求:它可幫助農戶自動整合認養訂單數據,快速生成種植計劃;也支持通過線上模塊實時推送田間影像、生長報告,讓消費者隨時查看;還能記錄綠色種植過程中的投入品使用、檢測結果,形成可追溯的品質檔案,為模式落地補上了系統層面的缺口。認養農業能快速發展,離不開現代技術的“加持”。現在不少認養基地都裝了物聯網設備——溫度、濕度傳感器實時監測作物生長環境,一旦數據異常會自動預警;田間的攝像頭更是讓你實現“24小時云監工”,打開手機就能看蔬菜澆水、果樹掛果,吃得更放心。大數據也幫了大忙:通過分析消費者的認養偏好,比如哪些品種更受歡迎、認養周期多長,能幫農戶提前預判市場需求,避免盲目跟風種植;而智能灌溉、精準施肥技術,既減少了水、肥浪費,降低生產成本,又能讓農產品長得更好,實現“提質又增效”。像生物防治技術的應用,還能減少農藥使用,讓認養的農產品更符合健康消費需求。認養農業能從“小眾嘗試”變成“規模發展”,政策支持是重要推手。各地政府都在發力:土地流轉上,簡化手續、明確權益,讓農戶能放心把土地整合起來搞認養基地;資金上,給補貼、搞貸款貼息,幫農戶解決建大棚、買設備的錢袋子問題;監管上,規范認養合同、打擊虛假宣傳,不管是消費者擔心的“貨不對板”,還是農戶顧慮的“認養后違約”,都有政策兜底。正是這些支持,讓更多企業、合作社愿意投身認養農業,也讓農戶敢嘗試、能安心,為行業發展營造了良性環境。認養農業不只是“賣農產品”,還把農業和旅游、教育、文化綁在了一起,挖出了更多價值。很多認養農場會搞農業觀光:春天帶你賞油菜花、采草莓,秋天邀你摘橘子、挖紅薯,城里人選個周末帶家人去體驗田園生活,農場多了一筆旅游收入;有的還和學校合作,變成“農耕教育基地”,讓小朋友親手種蔬菜、觀察昆蟲,既學了知識,又培養了勞動意識。更有意思的是文化融合——不少地方把本地民俗、傳統手藝融進認養產品里,比如給認養的大米印上非遺圖案,把茶園認養和茶藝體驗結合,讓農產品不僅是“吃的”,還成了帶文化溫度的“伴手禮”,附加值一下就提上去了。認養農業的價值,在于它給鄉村振興提供了一套“可學、可用”的模式:用創新機制化解市場風險,用技術提效率,用政策穩根基,用融合增價值。各地不用“一刀切”,可以根據自己的資源選方向——山區適合搞果樹認養,平原能做糧食認養,靠近城市的地方還能發展“周末體驗式認養”。通過認養農業,不僅農戶能多賺錢,還能吸引年輕人回村搞運營、做直播,鄉村環境變美了,老手藝、老民俗也能傳下去,正好契合“產業興旺、生態宜居、鄉風文明”的鄉村振興目標。總之,認養農業不是“噱頭”,而是能破解傳統農業痛點、給鄉村帶來真活力的好模式。隨著大家對食品安全、體驗式消費的需求越來越高,它的發展空間會更廣闊,也會成為推動農業現代化、實現鄉村繁榮的重要力量。文章分享轉發朋友圈,加工作人員微信(chiyanmary)提供截《認養農方案》包含共享農場,認養農業的模式,以及實施方案。同時,歡迎在評論區留言,分享你的看法,還有機會參與運營經驗交流群,結識更多行業伙伴!

點擊下方“閱讀原文”,獲取廣州赤焰信息系統試用資格