縣域農業還在愁“賣不動”“賺得少”“產業鏈斷”?認養農業帶著三產融合的獨特優勢來了——既能破傳統種植“小而散”的局,又能提初級農產品附加值,更能打通產銷鏈路,正是推動縣域農業高質量發展的新引擎,幫農企、農戶在激烈市場競爭中突出重圍。

縣域農業的“成長煩惱”與突圍迫切性

縣域農業長期被幾大難題困住:傳統種植養殖“小而散”,規模上不去,農產品大多是“初級貨”,附加值低,農民想多賺錢難;市場上同類農產品扎堆,銷路又窄,趕上豐季還常面臨“賣不動”的風險;

更關鍵的是,農業和加工、服務等產業“脫節”,沒法形成完整產業鏈,整體發展始終“慢半拍”。想要破局,縣域農業必須找條新路子,實現從“老模式”到“高質量”的轉型。

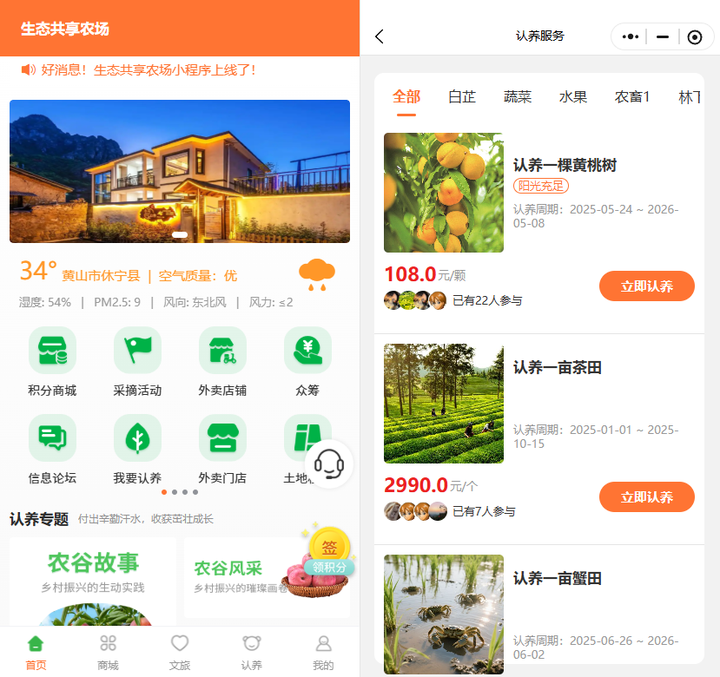

像廣州赤焰信息(微信ID:chiyanmary)的認養農業系統,就剛好適配這些需求:針對“小而散”,能整合分散農戶的種植資源,統一錄入系統進行訂單統籌,幫小農戶抱團承接認養需求;

針對“銷路窄”,系統搭建的線上認養平臺可鏈接全國消費者,打破地域限制;針對“產業脫節”,還能同步對接種植端、加工端和配送端信息,比如將認養訂單需求同步給加工企業,再協調配送節點,助力產業鏈各環節順暢銜接。

認養農業:把“農田”連到“餐桌”的新玩法

認養農業打破了傳統產銷的“隔墻”:消費者可以提前“下單”,認養一定量的農產品或一塊農田,和農戶、農業企業簽好協議,甚至能按自己的需求定種植、養殖方式——比如要“無農藥蔬菜”“散養土雞”。

生長過程中,還能通過手機看實時監控,農產品安全看得見、摸得著。對農戶和企業來說,這解決了“賣貨難”的大問題,提前鎖定了需求,不用再擔驚受怕“行情差”;對消費者而言,既能吃到新鮮安全的農產品,還能體驗“云種地”“實地采摘”的樂趣,滿足了對高品質生活的需求。

三產融合:認養農業的“核心競爭力”

(一)農業+加工業:讓農產品“更值錢”

不少縣域已經嘗到了甜頭:農民收入明顯漲了,一方面訂單農業保障了農產品價格,另一方面幫著做農事體驗、景區服務還能多賺一份錢;農業結構也“活”了,不再只靠種糧、養豬,而是轉向“種植+加工+旅游”的多元模式;

鄉村基礎設施也跟著升級——為了承接認養和旅游需求,路修寬了、水電穩了、網絡快了,村容村貌煥然一新;更重要的是,它吸引了不少年輕人返鄉創業,給鄉村發展注入了“新活力”。

雖然認養農業已經幫縣域農業破了局,但還有很大提升空間:首先需要政策“托底”,完善相關法規,規范市場秩序,避免“亂認養”“虛假宣傳”;其次要加科技投入,讓種植養殖更智能、更標準,比如用物聯網監控生長、用標準化技術提質量,既保證產量也穩住品質;

還要打造“地域名片”,把本地特色做出來,比如“XX縣生態認養菜”“XX鎮散養認養雞”,提高品牌知名度;最后得培養“新農人”,找一批懂農業、愛農村、會經營的人,給認養農業的長遠發展添“智力支持”。

文章分享轉發朋友圈,加工作人員微信(chiyanmary)提供截《認養農方案》包含共享農場,認養農業的模式,以及實施方案。同時,歡迎在評論區留言,分享你的看法,還有機會參與運營經驗交流群,結識更多行業伙伴!