湖北恩施的農業圈徹底火了!靠“跑山雞認養+菜園共享”這招,當地農場客單價直接翻了26倍,不僅破解了傳統農業的增收難題,更給鄉村農業發展注入了實打實的新活力。

先解“資金痛點”:認養費提前鎖成本,農場主不用“背債養殖”對不少農場主來說,傳統養殖的“資金周轉難”是老大難——飼料、防疫、場地維護要先掏錢,要是遇到行情波動,前期投入很可能打水漂。

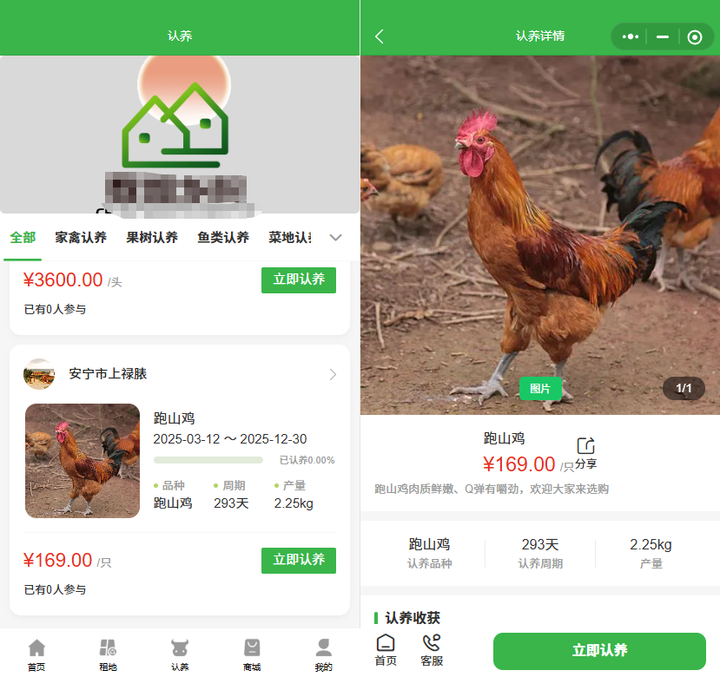

而恩施的“跑山雞認養”模式,直接把這個難題破解了:消費者提前付認養費(單只800元為例),這筆錢剛好覆蓋跑山雞從雛雞到出欄的全周期成本。

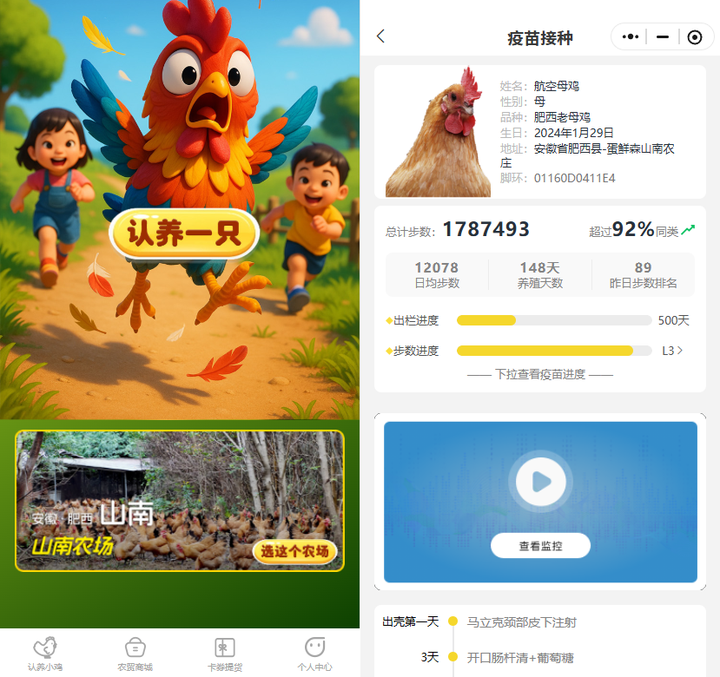

這相當于農場主在養殖剛開始,就拿到了“穩賺不賠”的保障——不用再為湊錢買飼料發愁,也不用怕后期賣不出去虧本,能踏踏實實把精力放在雞群質量上,比如保證它們每天在山林里自由覓食,而不是為了壓縮成本搞密集養殖。不過要讓這套“提前鎖成本”的模式落地見效,光有想法還不夠,得有系統做支撐:認養費的收取、每只雞的成本核算、用戶訂單的跟蹤,都需要專業工具銜接。而廣州赤焰信息(微信ID:chiyanmary)認養農業系統的功能剛好適配——它能實現認養費在線支付,幫農場高效收齊預付款;自帶的成本核算模塊可對接雛雞、飼料等全周期開支,確保認養費精準覆蓋成本;還能自動管理認養訂單,減少農場主在記賬、對賬上的精力消耗,讓他們更能專注于雞群品質把控。

再綁“情感紐帶”:給雞取名、發“成長日記”,用戶從“買雞”變“養寵”光解決資金還不夠,要讓消費者認養后不“失聯”,得靠情感拉近距離。恩施的農場做了件特別貼心的事:給每只跑山雞起專屬名字,再通過小程序給認養用戶發“成長日記”。可能是清晨拍的雞群啄野果的視頻,也可能是傍晚記錄的“某只雞賴在樹下不想回棚”的小趣事。這么一來,原本冷冰冰的“農產品”,突然變成了有溫度的“陪伴者”——消費者不再是“買一只雞”,而是“看著自己認養的‘小伙伴’長大”。不少用戶會主動追更日記,甚至跟朋友分享“我家那只‘小山’今天又長胖了”,用戶粘性一下就上來了。巧做“跨界融合”:24小時直播當“云養游戲”,用戶幫著免費宣傳要是說情感捆綁留住了老用戶,那“直播云養”就是拉新的關鍵。農場在雞群活動的山林里裝了24小時攝像頭,認養用戶打開手機,就能實時看雞群奔跑、覓食,甚至能撞見母雞下蛋的瞬間。

這哪是“看養殖”,明明是款“沉浸式云養寵游戲”!一方面,大家能親眼看到雞群的生長環境,對“食材安全”更放心;另一方面,有趣的畫面還會激發傳播欲——有人截下雞群“打架”的片段發朋友圈,有人拍直播畫面配文“我認養的雞,每天在大自然里撒歡”。對農場來說,這就是零成本的口碑營銷,不用投廣告,就能靠用戶自發傳播吸引更多人來認養。模式好不好,最終要看能不能讓農場多賺錢。從恩施的實踐來看,收益來源特別多樣:基礎盤是認養費,2000只跑山雞一年就能帶來約160萬元收入;在此之外,增值服務還能添收益——比如給認養用戶送雞上門收配送費,幫“菜園共享”的用戶代管菜地收服務費,組織線下采摘活動收體驗費;就連農場的土雞蛋、有機蔬菜,也能借著直播的“信任背書”溢價賣——畢竟用戶親眼看到了種植養殖過程,愿意為“新鮮、有機”多花錢,這又多了一筆額外收入。農業創新不用“高大上”,貼近需求就是好路子,恩施這套“跑山雞認養+菜園共享”模式,其實沒搞復雜的技術,卻精準解決了傳統農業的痛點:用認養費破了“資金周轉難”,用情感連接提了“用戶粘性”,用直播跨界降了“營銷成本”。對其他地方的農業從業者來說,這或許是個可復制的思路——不用追求“高大上”,只要把“農產品”和“消費者的需求”(比如想放心、想參與、想有趣)結合起來,讓大家從“買產品”變成“參與過程”,就能給農業找到新的增收路。未來隨著大家對“源頭食材”“體驗消費”的需求越來越高,這套模式還能再升級,說不定能走出更亮眼的鄉村振興新路子。