1小時達攻堅一線,高性價比下沉縣域,跨境倉直連港澳——多多買菜正用一套‘雙軌制+雙引擎’組合拳撕開生鮮零售戰局。在行業陷入消費分級與效率瓶頸的雙重困境中,它以差異化服務精準適配多元需求,靠數字化與即時化技術重構供應鏈邏輯,一邊優化本地履約提升消費體驗,不僅邁出堅實發展步伐,更以強大的潛力與創新活力,為行業開辟增長新路徑。”

海外擴張的核心在于末端履約能力,多多買菜推出的“千站計劃”精準切中這一關鍵。針對香港市場,平臺拋出最高5萬元的建店補貼,這一政策迅速點燃合作伙伴的參與熱情,驛站建設速度大幅提升。

同時聯合極兔眾包配送,整合雙方資源形成靈活的運力網絡,劍指年底50%的覆蓋率目標。為激活前端動力,“團長分級激勵”政策同步落地——月訂單超200單即享5%額外傭金,充分調動團長拓客與服務的主動性,讓消費者的取貨體驗更流暢。

供應鏈的“本地化改造”是海外保鮮的關鍵。多多買菜正在籌建香港區域生鮮倉,還試點“前店后倉”新模式:前端團長集中收集訂單,后端本地倉直接配送,實現“當日下單次日達”的高效服務。

更值得關注的是,這一模式讓葉菜類損耗率從25%降至12%,不僅幫平臺節省了成本,更讓送到消費者手中的生鮮保持新鮮,顯著提升了用戶滿意度。

把國內成熟的品控經驗復制到海外,是多多買菜建立信任的核心打法。平臺引入“一菜一碼”溯源技術,消費者掃碼就能查看食材的種植檔案和檢測報告,徹底打通“從田間到餐桌”的信息壁壘。

目前這一技術已率先覆蓋舟山帶魚、福建葡萄柚等供港品類,用透明化的品質證明,讓海外消費者買得放心,這些末端履約優化與供應鏈改造的落地,離不開底層系統的精準支撐。

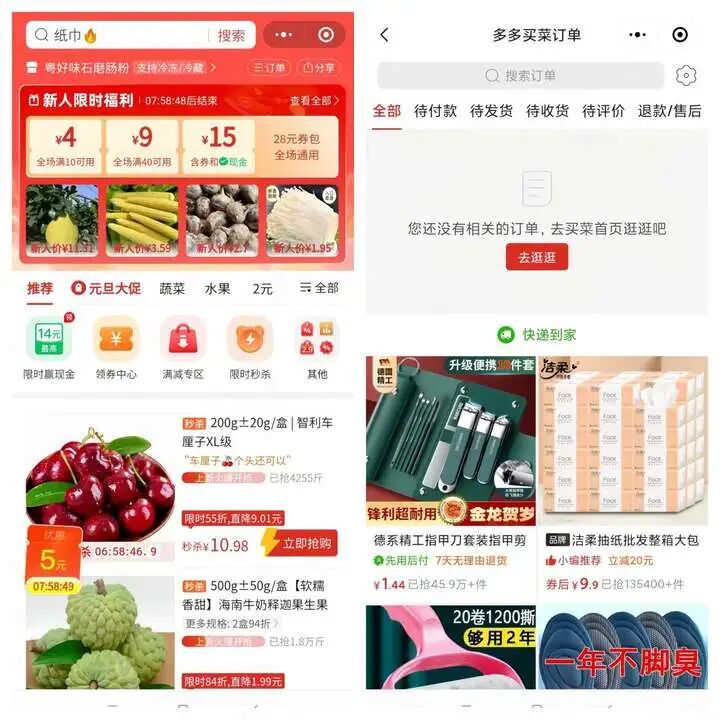

即時零售的競爭,本質是“距離與品類”的競爭。多多買菜在上海開啟試點,將前置倉從核心城區延伸至近郊,新增12個點位,把“1小時達”的服務圈進一步擴大。品類也同步升級,從生鮮拓展到日用百貨,滿足消費者的即時性多元需求。數據最有說服力:客單價較8月提升30%,印證了“近場+全品類”策略的成功。

高峰時段的運力保障,靠的是精細化合作。多多買菜深化與順豐同城、閃送的動態費率合作,通過靈活調整成本激勵運力,使得高峰時段的運力調用效率提升20%,配送成本反而下降5%。這種“降本增效”的操作,既保證了消費者的時效體驗,也增強了平臺的競爭力。

末端配送的“靈活性”正在被重新定義。多多買菜在杭州測試“前置倉+驛站自提”混合模式,目前驛站取貨占比已達40%。這種模式既緩解了末端配送的爆單壓力,也給消費者提供了選擇——沒時間在家等貨就去驛站自提,大大提升了購物的便利性,為即時零售的末端履約提供了新思路。

社區團購運營里,你覺得用戶留存、選品策略、價格管控這三項,哪個更難做好呢?快把文章發到朋友圈,加工作人員【chiyanmary】查看《社區團購運營寶典》尋找答案。歡迎在評論區留言,分享你的看法,還有機會參與運營經驗交流群,結識更多行業伙伴!